コンティンジェンシー理論

コンティンジェンシー理論(Contingency Theory)とは、あらゆる経営環境に対して有効な唯一最善の経営組織は存在しないとして、経営環境が異なれば有効な経営組織は異なるという立場をとる理論で、1960年代ころから研究がなされてきました。

伝統的な研究が、効率的な組織の管理を行うための最善の方法を探求することを目的にしていて、組織を取り巻く環境にはほとんど注目されてきませんでした。

コンティンジェンシー理論とは、環境条件と組織構造の適合関係の研究といえます。

T.バーンズとG.M.ストーカーの有機的、機械的組織論

イギリスの社会学者であるバーンズと心理学者であったストーカーは、スコットランドの企業20社の事例を検証し、不安定な環境下における有効な組織を有機的(Organic)組織、安定した環境下における有効な組織を機械的(Mechanistic)組織としています。

有機的組織は、役割分担があいまいであり、状況にあわせて調整が図られるもので、階層的な縦の関係性というより横の関係性に近く、分権的で柔軟性に富むネットワーク型の伝達構造を持ち、緊密なコミュニケーションを特徴としているのに対して、機械的組織は職能別の専門化が徹底されており、階層構造と責任と権限が明確であり、官僚生組織のような定型的なコミュニケーションなどを特徴としています。

J.ウッドワードの技術システムと組織構造

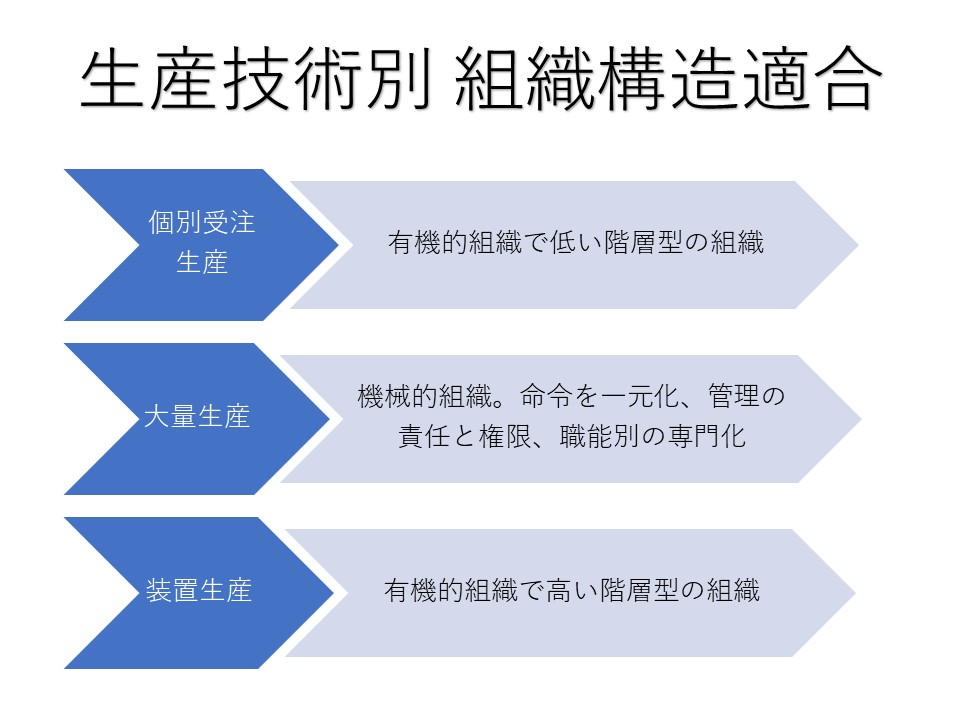

ウッドワーズは、絶対的なこれといった組織構造は存在せず、状況にあわせて最適な組織は変化することを認めつつも、生産技術のタイプ別に、ある程度最適な組織というものは類型化できると考えました。

組織構造は技術(生産プロセス)のタイプに従う単純なプロセスであるとしました。技術システムや生産技術が異なれば、有効な組織構造は異なり、組織の効率は技術システムと組織構造の適合性に依存することを、イギリスの工場の実証研究からあきらかにしました。産業の高度化、複雑化にともない、組織管理階層の多様化、従業員に対する管理およびマネジメントの範囲が拡大することを提唱しています。

産業が成熟するにつれて、生産技術を3つのタイプにわけて、それぞれのタイプに応じて有効な組織構造が存在することを主張しました。

P.R.ローレンスとJ.W.ローシュの分化と統合

ハーバードビジネススクールの教授であるローレンスとローシュは、1967年に著した「組織の条件適応理論」のなかで、企業組織の内部状態・プロセス・外部状況はそれぞれにことなり、唯一絶対(only one best way)という組織は存在しないことを見出しました。

この著書のなかで、分化(differentiation)という概念を次のように定義しました。分化とは組織や組織内の各部門が、それぞれ異なる環境条件に合わせて分化し、タスク分析に基づき担当業務に特化した管理方法を行うことを意味します。

また組織目的の達成に向けて分化した各部門を調整し、部門間の協力関係を創り出すための統合(integration)の重要性も説きます。

J.D.トンプソンの組織論

トンプソンは、オープンシステムモデルを前提に、ミクロな組織設計は、活動の相互依存パターンによるとしたことが特徴です。上述のローレンスとローシュの理論が環境への組織適合を分化というキーワードにしているのに対して、トンプソンは環境への相互依存を強調しています。

リーダーシップ論

リーダーシップ論は、組織におけるリーダーシップの特性や役割、組織業績との関係などを分析します。

特性理論

優れたリーダーシップを発揮するリーダーに共通する人格特性をあきらかにしようとする理論です。リーダーは生まれ持った特性によってリーダーシップを発揮しているという立場をとります。しかし、このような立場を取れば、かなり恣意的な要素が入るため、科学的に検証することは困難で、十分な研究結果を得られませんでした。

行動理論

PM理論

三隅二不二により提唱されたPM理論(Perfomance and Maintenane Theory)は、リーダーシップをP機能「目標達成能力(Perfomance)」とM機能「集団維持能力(Maintenance)」の2軸で評価します。

PもMも高いリーダーが優れたリーダーが最も良いタイプということになります

ミシガン研究

R.リッカートを中心に、ミシガン大学調査研究センターで実施されたリーダーシップと生産性に関する研究がなされました。

彼らはリーダーシップのスタイルを、従業員中心型と職務中心型の2つに分け、実証研究の結果、従業員中心型リーダーシップのほうが高い生産性を示すことをあきらかにしました。

オハイオ研究

オハイオ州立大学の調査局が分析した結果、リーダーの行動は、配慮と構造づくりの2つに分類できることを唱えました。さらに、高配慮、高構造づくりのリーダーシップ・スタイルが部下の満足と職場全体に好業績を与えることをあきらかにしました。

マネジリアル・グリット

テキサス大学教授のR.R.ブレイクとJ.S.ムートンは、管理者の関心領域によってリーダーシップの行動スタイルを分類しました。横軸に業績に対する関心、縦軸に人間に対する関心をとったマネジリアル・グリッドを提唱しました。

それぞれ無関心(1)~高関心(9)のように目盛りをとり、以下の5つのリーダーシップスタイルに分類しました。

条件適合理論

リーダーシップのコンティンジェンシー理論

コンティンジェンシー理論は、組織がよい成果をあげるためには「環境」や「コンテクスト」に適応した構造になることが必要であるという理論です。

「コンテクスト」とは企業内で内部組織に影響を及ぼす要素のことで、組織の目標、戦略、技術、規模などを指します。

フィードラーの学説

F.E.フィードラーは、リーダーシップの有効性はリーダーシップ・スタイルと状況好意性の関係で決まると唱え、「タスク志向型」と「人間関係志向型」に分類することを試みました。状況好意性とは、組織の状況がリーダーの行動に影響を与える程度を表し、人間関係、タスク構造、リーダーの権限、によって構成されます。

状況好意性がリーダーにとって極めて好意的か、まったく好意的でない場合はタスク志向型のリーダーシップが有効であり、状況好意性がリーダーにとって好意的でも非好意的でもない場合は人間関係志向型のリーダーシップが有効であると主張しています。

パスゴール理論

R.ハウスはパス・ゴール理論を唱えました。パス・ゴール理論とは、その名の通り、サッカーでゴールを決めるためのアシストとしてパスを出すイメージです。メンバーの目標をサポートすることはリーダーの役目であり、目標を達成するのに必要なサポートを与えることが、メンバーだけではなく組織全体的の目標達成につながるという考え方です。

また、リーダーを取り巻く状況を業務の内容、権限と責任の体系、ワークグループなどの環境要因と、メンバーの自立性、経験、能力などの部下の個人的要因とに分け、リーダーに対してどのような影響を与えるかをモデル化しました。リーダーの行動が環境要因に適合しており、部下の個人的要因と調和した場合に、リーダーシップが発揮できるとしました。

SL(Situational Leadership)理論

P.ハーシィとK.H.ブランチャードは、部下の成熟度とリーダーシップの関係に着目し、SL理論を提唱しました。この理論によれば、部下の成熟度に応じて、有効なリーダーシップのスタイルは、教示的→説得的→参加的→委任的の順に移行するとされています。

制度的リーダーシップ論

C.I.バーナードは、道徳的リーダーシップの重要性を強調しました。経営者が果たすべきリーダーシップとは、高潔な道徳に基づいた目的を掲げて、その目的に沿った信念を創造することによって、協働を促進する個人の意思決定を鼓舞するように人々に働きかけることだとしています。

組織には組織目的、個人の道徳的な価値基準、非公式組織の規範など、様々な道徳準則があり、相互に矛盾・対立するこれらの準則を調整し、新たな道徳準則を創造することこそが、リーダーシップの本質であると述べています。

コンセプト理論

状況適合理論を元に、具体的なビジネス環境に応じて起こる様々なシーンを想定し、適材適所のリーダーシップを研究したものです。