経営戦略と経営資源

企業には、ヒト、モノ、カネ、情報という経営資源があり、これらをいかに有効に活用して、便益を生み出すかといった活動を行っています。

経営資源こそが、企業経営の源泉であり、これをいかに獲得し、育成していくかが明暗を分けることになります。基本的には、経営資源は自社で育成していくものですが、状況によっては、他社の経営資源を買い取る等の手法も存在します。

パナソニックの創業者、松下幸之助先生の言葉に、うちは人をつくるところです。ついでに電気もつくっています、という名言があります。近年、M&Aという手法が日本でも用いられることが多くなってきましたが、個人的には入社していただいたからには、定年まで成長してもらうという人を育てる会社にがんばってもらいたいと思います。

M&A

M&A(Merger and Acquisition)とは、合併・買収を通じて、迅速な成長や業績の向上を狙って行われる手段を指します。

合併・・・いくつかの企業が話し合いのうえ、ひとつの会社になること

買収・・・ 他社を支配下に置くことを目的に、株式の過半数を買い取ること

M&Aは相手企業の同意を得て行われる友好的M&Aと、相手企業の同意を得ないで行われる敵対的M&Aがあります。

アメリカにおいてM&Aは、経営戦略上の一般的な手法であり、特に活発に展開された時期は、企業の多角化が盛んに実施された1960年代と、リストラクチャリングによって収益性の高い事業への選択と集中が行われた1980年代です。日本では、大企業の合併などは戦前・戦後を通じて実施されてきましたが、他企業の買収による多角化は多くありませんでした。しかし、近年では国内外の企業の合併や買収を実施して、企業成長と生き残りを図るケースが増加傾向にあります。

M&Aによる多角化のメリットとしては、①自社内でゼロから事業を設立し育成するよりも時間を短縮できること、②他社が蓄積した技術やノウハウの利用が可能となること、③高収益企業を買収することで、短期間に自社の業績改善が達成できること、④自社の経営資源の弱点を補強できること、などが挙げられます。一方で、デメリットとして、①人間関係や組織文化の融合がうまくいかず、権力・派閥争いがおこること、②買収に多額の資金が必要なケースがあること、などが挙げられます。

M&Aには、以下のように分類することができます。

(1)水平型M&A・・・同一産業内の競合企業を対象としたM&A

(2)垂直型M&A・・・原材料の調達→部品加工→生産→流通→販売という流れにそって、川上企業や川下企業を対象としたM&A

(3)コングロマリット型M&A・・・異業種の企業を対象としたM&A

M&Aの代表的な手法には、以下のようなものがあります。

(1)TOB(Take Over Bid)・・・ある企業が他企業を買収する際に、必要な株式数、一株当たりの買い付け価格、買い付け期間を公示し、買収する企業の株式を株主から直接購入する方法です。

(2)LBO(Leveraged Buyout)・・・ある企業が他企業を買収する際に買収対象となる企業の資産を担保として、金融機関から資金を調達し、買収する方法です。

(3)MBO(Management Buyout)・・・経営陣による買収を意味し、ある企業の子会社や事業部門の経営陣が親企業や株主から株式を買い取り、事業の経営権を獲得する方法です。MBOは1980年代以降に米国企業で普及し、90年代後半に日本企業でも実施されるようになりました。その目的は事業再編による合理化や、買収側の経営陣にとっては、経営の独立性、機動力の向上などが見込めます。また、敵対的買収の予防や、中・長期的な展望に基づく経営の実践を目的として、経営陣が株主や親会社から株式を買い上げ、上場廃止するケースもMBOに含まれます。

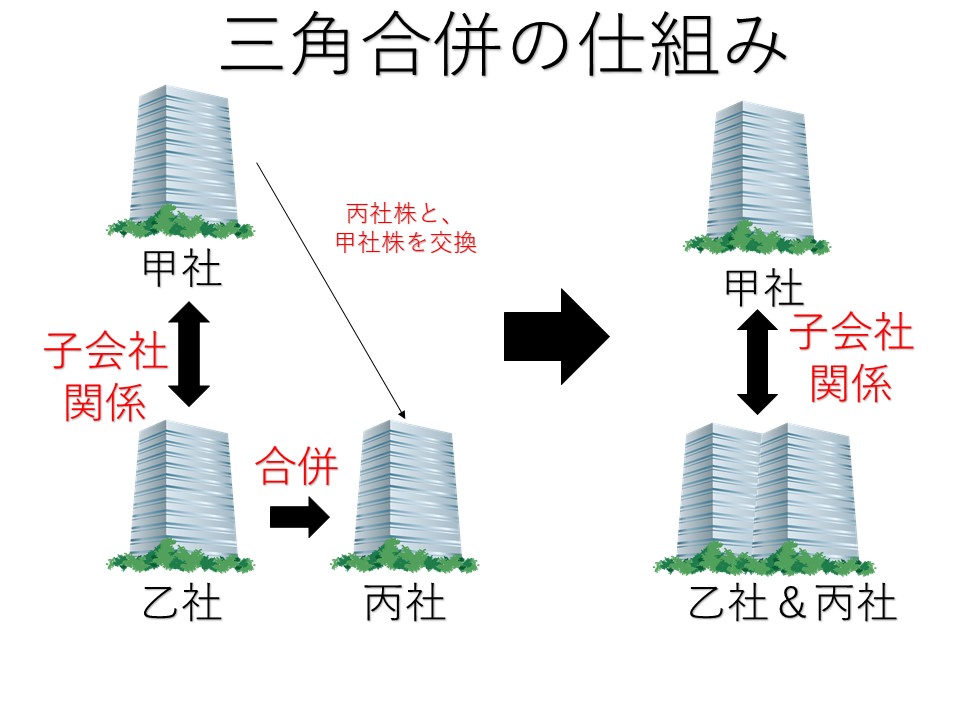

三角合併・・・三角合併とは、2006年の会社法の施工によって認められました。甲社が乙社を合併吸収する際に、吸収されて消滅する乙社の株主に、存続企業である甲社の株式ではなく、甲社の親会社である丙社の株式を対価として交付する手法のことです。消滅会社に対して支払う対価を存続会社の株式だけではなく、その親会社の株式を用いることが認められました。なお、対象となる親会社の株式には、外国企業の株式も含まれます。

三角合併の解禁によって、外国企業による日本企業の合併吸収が加速するとの懸念から、防衛策を講じる企業もあらわれました。

企業戦略論

A.D.チャンドラーの戦略論

チャンドラーは、経営学に戦略という概念を導入した最初の学者です。

専門である経営史について、著書「経営戦略と組織」(1962年)のなかで、デュポンやゼネラル・モータース、シアーズ・ローバック、スタンダード石油などを中心に19世紀末から20世紀初頭にかけてのアメリカ大企業の成長過程を分析しました。その結果、これらの大企業が事業の多角化に伴って、それまでの職能別組織から事業部制組織に組織編成を変革する経緯を指摘し、「組織は戦略に従う」というチャンドラー命題を唱えました。

企業の基本的な長期目標や目的を決定し、これらの諸目標を遂行するために必要な行動様式を選択し、諸資源を割り当てることを戦略と定義しました。

また、「経営者の時代」(1979年)では、19世紀以降のアメリカ経済で、生産と流通がどのように大企業に管理されるようになったかについて焦点を当てました。

19世紀には個人や少数の所有者が個別の事業を営んできましたが、20世紀になると大企業が多数の事業単位を内部化し、生産と流通を統合していく過程が示されました。その結果、市場の見えざる手による調整よりも、大企業のマネジメントによる見えざる手が、産業において重要な役割を果たすようになったことを指摘しました。

「スケール・アンド・スコープ」(1990年)では、アメリカ、イギリス、ドイツでの大企業の形成に関する比較が行われました。経済的、文化的背景によって各国の産業発展の過程は異なり、アメリカは一番手企業に挑戦者企業が対抗する競争的経営者資本主義、イギリスは大規模な本社機能を持たない大企業ないしは小企業の連合体からなる持株会社による個人資本主義、ドイツは資源と市場を国外に依存するヨーロッパの一番手企業が互いに共存を図る協調的経営資本主義と特徴づけました。

また、現代の大企業を成立・発展させた要因は、生産・流通・マネジメントへの三つ又投資にあるとし、組織能力、規模の経済、範囲の経済、取引コストなどの概念によって分析されました。

また、生産、流通、マネジメントという3つの領域に三つ又投資を行い、大規模な組織能力を構築した企業を一番手企業と呼び、ある産業のなかで競争優位を実現し、経済的に重要な地位にあると説明しています。

H.I.アンゾフの戦略論

アンゾフは「企業戦略」(1965年)において、戦略を「部分的無知」の状態で行う意思決定ルールと定義し、特に多角化の決定に関する所説を展開しました。

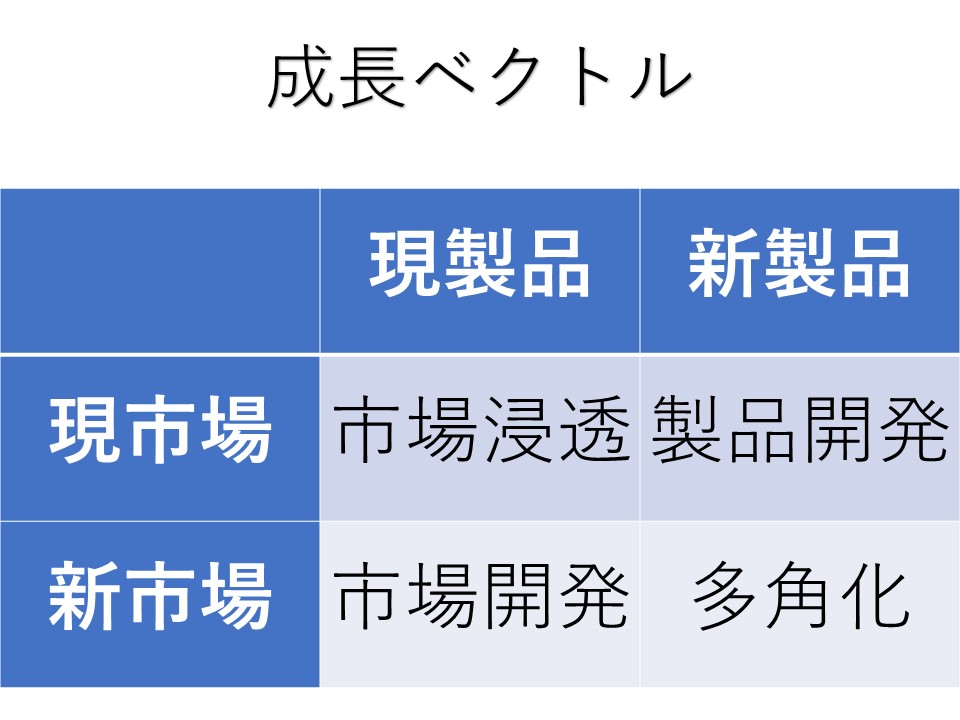

また、経営戦略は①製品・市場分析、②成長ベクトル、③競争優位性、④シナジーの4つの要素で構成します。

成長ベクトルとは、企業の成長方向を意味します。その内容は製品の新旧と市場の新旧によって、市場浸透(既存の製品と市場)、市場開発(既存の製品と新市場)、製品開発(新製品、既存市場)、多角化(新製品、新市場)にわけられます。

市場浸透・・・現在の製品・市場分野における市場占有率の拡大、売上高や市場占有率の拡大を図る

市場開発・・・既存の製品の新たな市場の探求

製品開発・・・既存製品に代わる新製品の投入

多角化・・・製品と市場の両方で新たな組み合わせを探求

シナジーとは、企業が新しい製品市場分野に参入する際の、その新製品市場分野と旧製品市場分野との間の結合効果のことを指します。企業が多角化する際に考慮すべき相乗効果であり、新旧事業間の経営資源の共有によって生み出されます。シナジーは生産、販売、投資、管理などの分野で効果が期待されますが、未経験の事業に進出し、失敗した場合には、既存事業に損失を与え、負のシナジーが生み出されます。

多角化

多角化のタイプとして、以下のような形態が挙げられます。

①垂直統合(垂直的多角化)・・・現在、展開している事業の前段階あるいは後段階へと事業分野を拡大することを指します。自動車産業や化学などで、原材料の調達あるいは流通、販売へと垂直方向に進出することなどが挙げられます。その際、原材料の調達や加工段階への事業拡大を後方統合または川上統合、流通や販売などへの事業拡大を前方統合または川下統合と呼びます。

垂直統合のメリットは、一貫生産、販売によるコストの削減や生産性の向上です。しかし、技術革新や製品需要の急激な変化が発生した場合、巨額のロスが生じやすく、環境変化に柔軟に対応することができないなどのデメリットがあります。

②水平統合(水平的多角化)・・・現在展開している事業と同種の事業に多角化の機会を求めることを意味します。水平統合のメリットは、現有の技術や生産設備、流通網などの経営資源を新規事業に活用できるため、多角化の際のリスクが少なく、シナジー効果が期待できます。しかし、同一産業内での多角化であるため、産業の成長率が停滞した場合、収益性の向上が期待できなくなります。

③コングロマリット・・・異業種の企業を買収・合併することによって、高い収益性や成長性を維持することを目的とした多角化のタイプです。コングロマリットによる成長は、自社内での新規事業を育成するよりも早期に利益の確保が可能である一方、個々の事業の関連性が薄いため、シナジー効果は期待できません。

また、R.P.ルメルトは、「多角化戦略と経済成長」(1974年)において、多角化のタイプと企業の業績の関係を分析しました。そのなかで使用された多角化のタイプは、大別すると①単一事業型、②垂直統合型、③本業中心型、④関連分野型、⑤非関連分野型です。

成長性の点では、多角化の程度が高い企業のほうが低い企業よりも優れていることがあきらかとなりました。非関連分野型、特にコングロマリット的多角化を展開している企業の成長性は著しく高いことが示されました。

収益性の点では、中程度の多角化を行っている企業が高いことが指摘されました。本業を中心として多角化している企業や関連分野型の多角化を実施している企業などが高い収益性を示しました。

製品ライフサイクルとポートフォリオプランニング

製品ライフサイクルとは、製品が市場に出てから成熟し、衰退するまでの変化を意味します。一般的には、市場規模と時間に着目し、製品ライフサイクルを導入期、成長期、成熟期、衰退期の4つに分けて考えます。

(1)導入期・・・売上高が少なく、流通や販売促進に要する費用がかさむために製品の知名度を上げ、販売体制の整備が必要となります。さまざまなタイプの製品が競合しており、製品の特性によって、スキミング・プライシング(上澄み吸収価格戦略)とペネトレーション・プライシング(浸透価格戦略)を使い分ける必要があります。

(2)成長期・・・需要が急激に拡大する時期です。製品の規格化が進んで品質が安定し、多くの企業がその業界に参入して価格競争が生じます。同時に、シェアを拡大するための販路の拡大を積極的に進める必要があります。

(3)成熟期・・・市場における製品需要が飽和し、価格競争が緩和すると同時に製品の買い替え需要が期待できます。技術改良も落ち着き、企業利益も最も期待できます。成長が難しいだけに、製品差別化戦略や市場細分化によって、さらなる進展を模索します。

(4)衰退期・・・市場ニーズの変化や代替材の登場によって、赤字転落を迎える前に経営資源を他事業への転換を検討する必要があります。

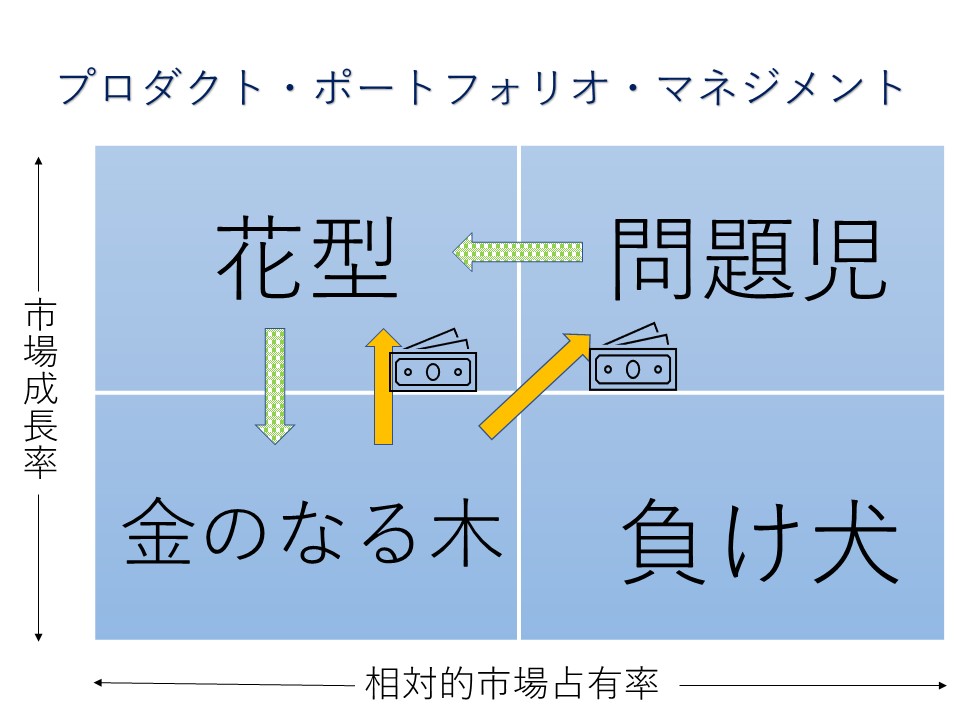

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とは、ボストンコンサルティンググル

ープが考案した、複数の事業あるいは製品に対する資源配分を決定するための手法です。ある事業の資金の流出入は市場成長率と自社の相対的な市場占有率の高低によって決定され、各事業はこの2つの基準に従って、マトリックスにおける4つのセルに位置づけられます。

花型・・・高シェア・高成長率に位置します。多くの資金流入をもたらしますが、現金流出も多く、先行投資を続ける必要があるため資金源とはなりません。シェアを維持したまま、市場成長率が鈍化した場合、金のなる木に移行します。

金のなる木・・・高シェア・低成長率に位置します。必要な投資を上回る資金流入をもたらすため、ほかの事業へ資金を供給する資金源として機能します。

問題児・・・低シェア・高成長率に位置します。資金流入よりも多くの投資を必要とする事業で、経営者はその将来性を分析して、投資を維持し、花形に移行するか、そのまま放置して負け犬の状態で撤退させるかを選択しなければなりません。

負け犬・・・低シェア・低成長率に位置します。資金流入も資金流出も少ない事業で、シェアの拡大は困難な状況にあります。したがって、早期にほかの事業への経営資源の移転や、市場からの撤退を決断する必要があります。

PPMの要点は、金のなる木から得られた資金を花型や将来性のある問題児に投資すると同時に、将来性のない問題児や負け犬を早期に撤退させる必要があります。

一方で、4つのセルのマトリックスでは単純化され過ぎており、市場成長率と相対的なシェア以外の基準を必要とするという批判があります。また、あまりにPPMによる机上分析にこだわりすぎると分析マヒ症候群に陥りやすくなります。積極的な新規事業開拓や戦略の実行過程の軽視につながりやすいなどの欠点も指摘されています。

また、ある製品の累積生産量が倍加するにつれて、総費用が一定の予測可能な範囲で低下することが発見されました。この効果を経験効果と呼びます。

競争戦略と事業戦略

M.E.ポーターの競争戦略論

1980年代になると、アメリカ経営の飽和や既存産業の成熟に伴って、多角化やM&Aなどの全社レベルの戦略以外に個別事業レベルの戦略の重要性が増しました。このような背景から、M.E.ポーターが示した競争戦略の体系が注目されるようになり、競争戦略に関する研究は経営戦略論の大きな潮流となりました。

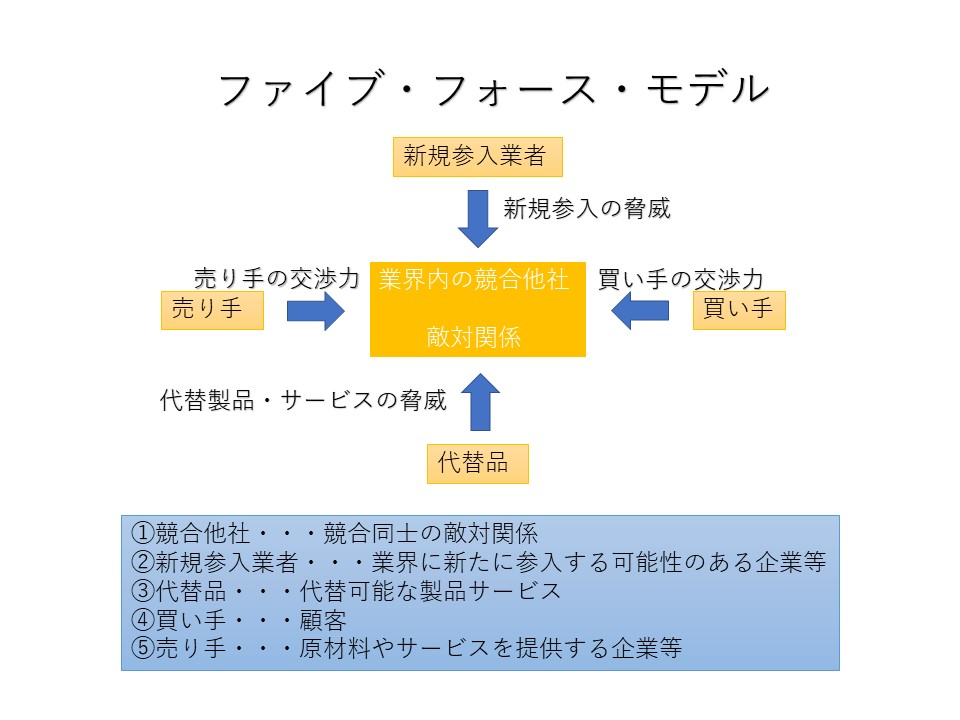

ポーターによれば、適切な競争戦略を選択するためには、まず競争市場を規定する5つの要因を分析し、その結果に応じて適切な戦略を選ぶ必要があるとしました。

【競争市場を規定する5要因】

①既存企業間の敵対関係あるいは競争関係

②新規参入企業からの脅威

③代替製品やサービスの脅威

④供給業者の交渉力

⑤製品の買い手による交渉力

これらの要因によって競争市場の状況は異なり、その状況が企業の収益性を左右します。そのため、経営者は競争市場の分析に基づいて、自社が競争優位を発揮できる戦略案を選択しなければならないと唱えました。

また、競争市場の分析に基づいて、経営者は適切な戦略案を選択することになります。そのための基本戦略として、ポーターは次の3つを挙げています。

①コスト・リーダーシップ戦略・・・コストを削減し、低価格を実現することで他社に対する競争優位を実現する戦略

②差別化戦略・・・他社の競合製品に対して品質、機能、デザイン、アフターサービスなど価格以外の属性で何らかのユニーク性や特徴を打ち出し、それを使って優位性を発揮しようとする戦略

③集中戦略・・・特定の市場において、そのニーズに適した製品やサービスを集中的に供給する戦略

これらの戦略は競争市場の動向に応じて単独でも実施されますが、コスト・リーダーシップ戦略と集中戦略、差別化戦略と集中戦略のように複数の戦略を組み合わせて実施する場合もあります。

ただし、コスト・リーダーシップ戦略と差別化戦略は組み合わせには適しません。一見すると、安くてユニークであるというのは最強のようにも感じますが、差別化戦略の実施は生産ラインの変更や広告・宣伝の拡充、いい人材の確保などを伴い、コスト増につながるためです。このように同時に2つの戦略を実施して中途半端な状況に陥り、収益性の低下を招くこと、二兎を追って一兎も得ずといった状況をスタック・イン・ザ・ミドルと呼びます。

経営戦略論では、企業の競争優位の源泉について2つの考え方があります。

①ポジショニング・ビュー・・・他社よりも優位な立場を獲得するために、競争市場を分析し、適切な戦略を選択することを重視する考え方です。企業の業績は、その企業の置かれた産業の構造や魅力度から生じるため、そうした産業を発見し、自社をその産業のなかで位置づけることが重要であるという競争優位の源泉を外部の市場に求める考え方です。その順路が、産業構造(Structure)→企業行動(Conduct)→企業業績(Performance)であるため、SCPモデルと呼ばれることもあります。

②リソース・ベースト・ビュー・・・持続的な競争優位を保つために、他社には容易に模倣されない技術、知識、経験などの総合的な組織能力を重視する考え方です。企業の業績は企業内部における経営資源によって生じるため、戦略的に重要な資源をいかに構築し、いかにそれを他社の模倣から保護するかが最も重要な経営戦略であるとの考え方です。

選択と集中

ビジネス・プロセス・エンジニアリング(BPR)・・・M.ハマーとJ.チャンピ―の著書「リエンジニアリング革命」(1993年)で発表された概念です。受注、製造、納入などの一連のプロセスの抜本的な見直しをおこない、コストダウン、品質向上、スピードアップなど、業務プロセスの再設計を行うことを指します。90年代のアメリカ企業の復活の要因ともいわれており、背景として、情報通信技術の急速な進展をビジネスに活用することで、組織内部の連携強化、業務体系のデジタル化などがあったと考えられます。

選択と集中とは、自社の将来の方向性から特定の事業分野をいくつか選択し、その事業分野に自社の経営資源を集中して投下するという概念です。G.ハメルとC.K.プラハラードの共著「コア・コンピタンス」(1994年)のなかで、従来のリストラクチャリングやビジネス・プロセス・エンジニアリング(BPR)では企業の変革の手法としては不十分であることを指摘し、顧客に対して、他社にはまねのできない自社ならではの価値を提供すること、企業の中核的な能力の活用が重要であることを指摘しました。

SWOT分析

企業の経営戦略を構築するうえでのフレームとして、内部要因と外部要因にわけ、それぞれのプラス要因とマイナス要因を検討することで、自社の立ち位置を確認し、戦略に活かしていくという考え方です。

自社事業の強み(Strength)と弱み(Weakness)、外部環境の機会(Opportunity)と脅威(Threat)を比較・分析することから、適切な戦略を導きます。

自社企業の持つ経営資源を競合他社と比較し、優劣を検討することで強みと弱みを分析します。

あわせて、外部環境のマクロ的な要因と、ミクロ的な要因をそれぞれ検討し、自社にとってのメリットとデメリットを分析することで、機会と脅威を導き出します。

ナレッジ・マネジメント

企業に内在化された知識や従業員の知識を組織内で共有、創造することによって、自社の強みを拡充することを目指します。それぞれが持つノウハウや知識、スキルといった知的財産を組織内で共有することで、生産性や価値を高めることを図ります。知識には過去の経験や勘などに基づいており明確な言語や数値で表せない暗黙知と、言語、図表、数式等でマニュアル化できる形式知に分けられます。

この暗黙知を形式知へと転換させることで、組織全体での生産性向上を図ります。言語化しにくい暗黙知を形式知化し、それを全社で共有することで、競争優位につなげます。

ナレッジマネジメントでは、次のようなSEKI(セキ)と呼ばれるプロセスを経て知識変換が進むとされています。

共有化(S)・・・個々人の持つ暗黙知を共有、暗黙知の暗黙知として伝達するために、共通の体験によって以心伝心的に相互理解を図っていくプロセスです。

言語化が難しい暗黙知でも、 職人の世界における師弟などのように、共通の体験を通じて、ある程度伝達や共有が可能となります。

表出化(E)・・・共有された暗黙知を、形式知に転換するプロセスです。暗黙知を共有化したグループでブレストや話し合いを繰り返すことで、暗黙知の要点やポイントをあきらかにし、具体的なマニュアルとして形式知化していきます。

連結化(C)・・・表出化によって生み出される形式知を、他の形式知と組み合わせます。既存の形式知や他のグループから生み出された形式知などを結合することで新たな形式知を生み出します。

内面化(I)・・・連結化によって生み出された形式知を、行動や経験を通じて再び暗黙知として習得していくプロセスです。マニュアル化され形式知化された暗黙知を行動や体験を通じて個々人が吸収し、また新たな暗黙知を生み出すプロセスです。

企業は上記のSEKI(セキ)のプロセスをうまくマネジメントすることにより、知識を創造し、組織全体のレベルを高めて、競争優位につなげていきます。