国際経営論

日本は島国で、単一民族かつ日本語という独特の言語を使用していることもあり、国際化が苦手という面があります。世界がグローバル化するなかで、日本も国際化へ対応する必要が迫られています。

一時期、❛24時間働けますか❜という合言葉とともに、ジャパニーズビジネスマンは世界中にいるといわれるほど、商社を中心にグルーバルに日本人が活躍しているイメージが濃かった時期もあります。

IMDの国際競争力ランキングでも、かつてのランキング1位から、最近では25位前後まで後退してしまっています。

ガラパゴス化などといわれるほど、日本は世界から孤立してしまっています。原因として内向き志向や英語の語学力などが指摘されることもありますが、個人的には意思決定の遅さやコミュニケーション能力の欠如が大きいのではないかと思います。

再び、日本がグローバルマーケットで注目されるようになるには、ビジネスコミュニケーション能力の向上が必要だと感じます。

日本企業の国際化の歴史

1985年、アメリカのプラザホテルで行われたプラザ合意以降、急激な円高が進展していきます。当時の1ドル=240円が、1年後には1ドル=170円、2年後には1ドル=140円となり、日本企業はこの対応に苦慮します。

一言コラム プラザ合意とバブル経済

当時、アメリカはいま以上に力があり、アメリカのプラザホテルに呼びつけて、かなり強引に為替を円高へと誘導する合意書にサインさせました。自動車やテレビなど、Made in JAPANの製品がアメリカを席巻していた時代です。為替を日本の輸出企業に不利になるように誘導し、経済ゲームの状況を変えようと目論んだわけです。

力関係からも日本は従わざるをえず、合意後、急速に円高が進みます。

しかし、ご存知のように、80年代後半は、日本は未曽有の好景気、すなわちバブル経済を経験します。

これは、プラザ合意後、急速に進む円高に対して苦慮する日本企業、しかし、合意を破棄するわけにもいかず、政府としては、資金面で、しっかりと日本企業を支えようと、大規模な金融緩和政策を始めてしまいます。この大量の市場に流入してきたマネーが、本業の投資のみならず、金融商品や土地などの資産市場に流れ込んでしまった結果がバブルを生んでしまいました。

結局、政治力や交渉力が弱ければ、国そのものの経済を左右してしまうような事態を招くという教訓を得たのですが、それ以上にバブル崩壊は日本経済に壊滅的な打撃を与えました。

もし、あり得ないことでしょうか、アメリカがそこまで計算してプラザ合意を企んだのであれば、相当の策士がいたのかもしれません。

ただし、これが結果として、日本企業の海外進出の背中を押す形になります。日米貿易摩擦は、経済戦争に例えられるくらい激しいものでした。

この時期の日本企業の特徴としては、海外に進出しても、どちらかと言えば、円高対策、貿易摩擦回避という側面が強かったので、ただ現地で生産していますよ、といった工場がたまたま海外にもあるといったようなレベルの現地化でした。たとえは変ですが、コロナ禍で、対面授業をただオンライン授業に切り替えただけで、オンラインの良さを活かしきれていない学校運営といった感じです。

国際経営論に関しては、これだけ世界がグローバル化してても、まだまだ改善や未開のテーマが数多く存在します。言い換えると、日本企業にも挽回のチャンスはたくさん転がっていることになります。DX、脱炭素といったテーマで、日本企業の国際化が期待されます。

対外直接投資と対外間接投資

まず、対外投資については、2つに大別できます。

対外直接投資・・・現地子会社などを設立し、生産拠点を海外に進出させる投資。海外で生産やサービスの供給を行うため、ヒト、モノ、カネ、情報などの経営資源が国境を越えて移動します。

対外間接投資・・・海外の企業の株式や社債などを保有することで、配当などを得ることを目的としているため、現地企業の経営に関しては関与しません。カネ以外の経営資源が移動することはありません。

日本企業の工場の海外移転がはじまったとき、国内の工場で働く人々の雇用がなくなるのではという懸念が生じました。実際に、生産拠点の海外進出は、短期的にはその国に雇用の空洞化という問題を生じさせます。さらに、長期的には、生産だけではなく、研究開発なども進出先の現地で行えば、技術やノウハウまで空洞化することになってしまいます。

もちろん、それぞれの国の発展状況にあわせ、世界的な分業が進めば、より先端の産業や新しい技術、また、それに携わる人々の雇用など、日本から既存の製品の工場や研究開発が海外移転しても、それをDXや脱炭素といった新しい産業で補うことができれば理想的ではあります。

多国籍企業論

ストップフォード(J.M.Stopford)=ウェルズ(L.T.Wells)の段階モデル

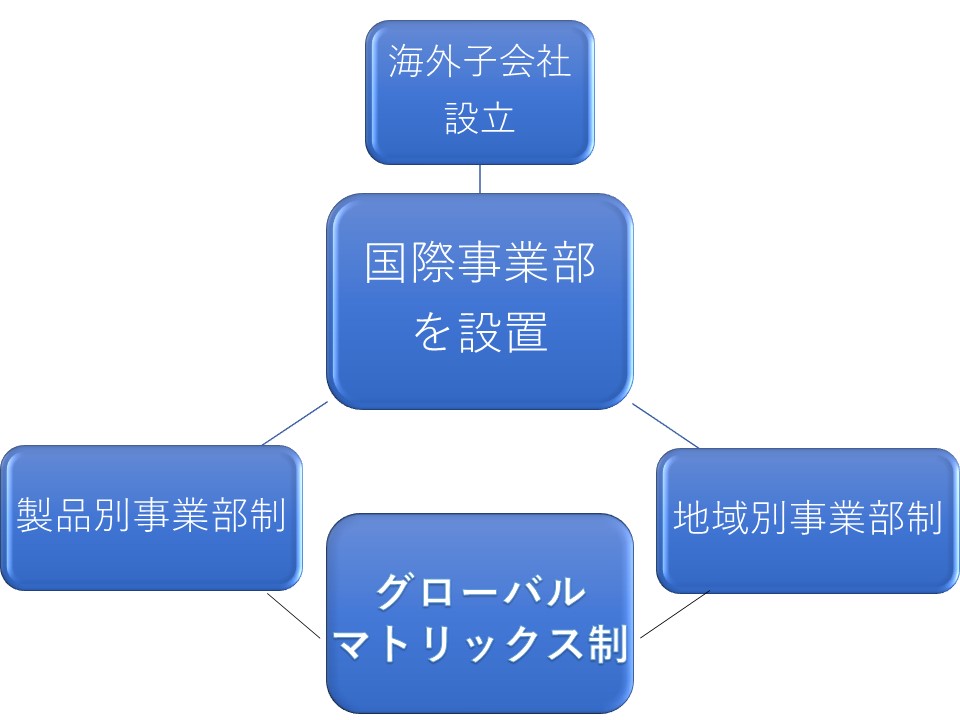

多国籍企業の発展段階において、どのように組織が進化していくかを研究したモデルです。

まず、海外進出するにあたり、現地に子会社や工場を設立し、生産を開始します。

徐々に、海外生産を行う工場や販売所が増えるにつれ、それらを統括するための部署として、国際事業部を設置することになります。

その後、事業拡大に伴い、海外での製品多角化率が10%以上または海外売上高比率が50%以上になると、製品別事業部または地域別事業部が設置されることになります。多角化の程度が低く、専業型の事業展開をしている場合は地域別事業部制を、多角化の程度が高い場合は、製品別事業部を設置することになります。

最終的には、国際化の拡充に合わせ、製品事業部制と地域事業部制を合わせた世界規模のマトリックス組織であるグローバル・マトリックス制へと移行することになります。

ハーバード大学多国籍企業プロジェクト研究

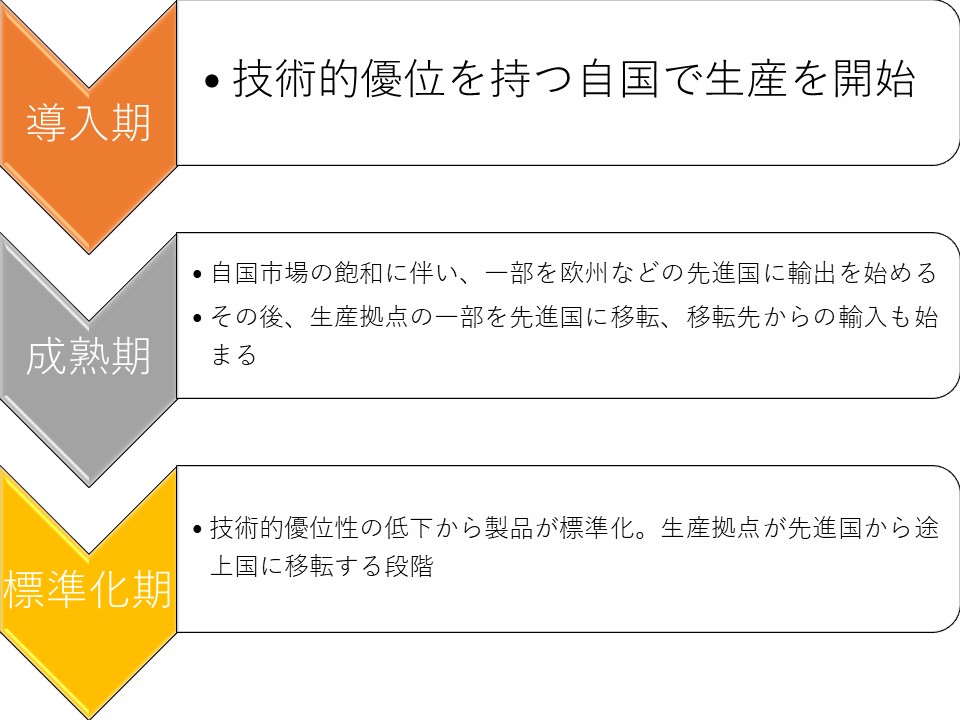

アメリカの企業の国際化を、海外との技術格差を踏まえ、プロダクト・ライフサイクル・モデルに沿って生産立地が移転するという観点からパターン化しました。

この代表的な研究者であるバーノン(R.Vernon)は、アメリカの大企業が、国内生産から、欧州等の先進国への進出、その後、発展途上国へというステップで国際化を進め、多国籍企業へと成長していく過程を観察しています。